BUDAYA HUKUM ACEH

DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Oleh : DR. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.

Abstrak

Dengan mengacu pada paradigma teoritik berhukum tulisan ini akan membahas Budaya Hukum Aceh dalam menyelesaikan perselisihan. Untuk kasus-kasus tertentu, mekanisme penyelesaian perselisihan dan persengketaan di Aceh telah dikukuh dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.

Kerangka Pikir

Mempersoalkan keberadaan hukum, sebaiknya dipahami dalam konsteks yang sistemik. Artinya, hukum harus dilihat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari beragam unsur, yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling komplementer. Unsur dimaksud, adalah : substance, structure, and cultur.

Ketiga unsur di atas, secara simultan dan sinergis saling mempengaruhi agar suatu hukum secara sistemik teraktualisasikan dalam tataran empirik. Komponen substansi merupakan nilai, norma, ketentuan atau aturan-aturan hukum yang dibuat dan digunakan untuk mengatur perilaku manusia. Komponen struktur berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum. Sedangkan komponen kultur atau budaya hukum, menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Oleh Prof. Soerjono Soekanto, ketiga aspek sistem hukum tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) variable yang saling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum, yaitu :

- Hukum itu sendiri,

- Prasarana dan sarana,

- Aparat penegak hukum,

- Masyarakat, dan

- Budaya hukum.

Dari teori di atas, baik yang dikemukakan oleh Friedman maupun yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, dapatlah dipahami betapa pentingnya budaya hukum dalam kerangka keberadaan hukum. Sehingga, idealnya, hukum yang ada mesti sesuai dengan budaya hukum masyarakatnya. Karenanya, jika ada hukum -- termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan – yang tidak seirama dengan budaya hukum masyarakatnya, maka hukum tersebut sulit ditegakkan.

Eksistensi Hukum ;

legisme versus sociological jurisprudence dan aliran Hukum Progresif

Pada hakikatnya, hukum itu ada untuk diberlakukan. Maka, apabila hukum yang ada tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, berarti ketentuan tersebut telah berhenti menjadi hukum. Ia telah berupa slapende regeling (peraturan tertidur). Karenanya, dalam perspektif Sosiologi Hukum, tolok ukur eksistensi hukum tergantung pada efektifitasnya dalam tataran empirik, bukan hanya dalam tataran ide.

Paradigma di atas, tentu berbeda dengan kerangka pemikiran positivistisme dan legisme hukum. Bagi mereka kaum legisme (Austin, Kelsen, dkk), hukum itu eksis karena adanya perintah penguasa. Sehingga, karena hukum bersifat imperative maka pastilah akan implementatif, sekalipun masyarakat menolak mematuhinya dengan alasan bertentangan dengan budaya hukumnya.

Menurut aliran legisme yang juga dipraktekkan di Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan diharuskan diundangkan dalam suatu lembaran negara atau lembaran daerah. Sehingga, terhadap peraturan yang telah diundangkan tersebut berlakulah adagium fictie, yaitu; suatu asumsi bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan tersebut, maka karenanya, tidak dibolehkan seorangpun melanggar peraturan (hukum) dengan dalih tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

Hukum itu harus murni normatif, kata Kelsen dalam teorinya tentang Hukum dan Negara. Oleh karena itu, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir lain di luarnya; seperti unsur sosiologis, historis, etis, dan bahkan politis. Hukum itu murni normatif, dan melulu perintah penguasa. Karenanya, ia bersifat top-down, bukan bottom-up alias tak ada ruang partisipasi publik. Selanjutnya, dalam stufentheory (Teori Norma Hukum Berjenjang), Kelsen mengemukakan dasar mengikat suatu hukum, dimana hukum yang rendah harus mengacu pada hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang lebih tinggi harus berpedoman pada hukum yang lebih tinggi lagi, hingga yang tertinggi dan abstrak sebagai grundnorm.

Paradigma seperti inilah yang kemudian melahirkan asas hukum lex superior derogate legi inferior (hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah). Asas ini kemudian didukung lagi oleh asas lex posterir derogat lex prio dan lex spesialis derogat lex generalis.

Sekilas dari introduksi paradigmatic di atas, paling tidak, ada dua aliran besar yang berpengaruh dalam memahami keberadaan hukum yang berkaitan dengan aspek budaya hukum, yaitu (1) aliran positivisme dan (2) aliran sociological jurisprudence. Dengan demikian, jelas bahwa perbincangan tentang budaya hukum merupakan sesuatu yang relevan dalam sosialisasi dan diskusi-diskusi eksistensi hukum dengan segala fungsinya, termasuk dalam kegiatan bimbingan teknis hukum penyuluhan hukum.

Savigny dan Erhlich merupakan dua pelopor pemikir hukum dengan aliran yang berbeda. Savigny melahirkan mazhab historis, sedangkan Erhlich bersama Roscoe Pound mempelopori aliran sociological jurisprudence. Sekalipun berbeda aliran, namun mereka menaruh perhatian yang sama tentang perlunya mempertimbangkan budaya hukum masyarakat, baik dalam pembentukan maupun dalam penerapannya. Menurut mereka, hukum yang baik dan ideal adalah hukum yang hidup dalam masyarakatnya (living law). Hukum yang hidup dimaksud, tentu saja kaedah-kaedah hukum yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat.

Bagi penganut aliran sociological jurisprudence, keberadaan hukum yang penting bukanlah sebagaimana ia tertera dalam buku perundang-undangan (law in book), melainkan adalah bagaimana senyatanya perilaku masyarakat sehubungan dengan keberadaan hukum (law in action). Inti pemikiran teori ini adalah, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pemikiran yang terkandung dalam aliran atau teori ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai kebutuhan demi adanya kepastian hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) berupa hukum adat atau hukum kebiasaan dalam pembentukan hukum. Sehingga menurut teori ini, hukum tidak melulu dapat dilihat dalam kaidah-kaidahnya yang normatif, melainkan harus pula dicermati dalam budaya kehidupan pergaulan masyarakat itu sendiri.

Eugen Ehrlich menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan bahwa perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan judikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum Indonesia, menurut Benda Beckmann, tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, berupa hukum adatnya. Oleh karena itu, ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penetapannya secara resmi oleh negara.

Pound menganjurkan, perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial, baik dalam hal pembuatan hukum ataupun penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum. Ia menegaskan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. Kehidupan hukum terletak pada pelaksananaannya(law in action). Tugas utama hukum menurut Pound adalah “social engineering”. Tujuan social engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan.

Dalam perbincangan akademik, sering diungkapkan bahwa hukum harus pula dapat difungsikan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Teori tersebut, mulanya diperkenalkan oleh Roscoe Pound, yang menyebutkan tugas para ahli hukum dan hakim untuk pembaruan masyarakat. Menurut Pound, salah satu tugas utama hukum yang diperankan oleh hakim adalah melakukan “social engineering”. Tujuan social engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin terjadinya benturan dan pemborosan.

Di Indonesia, ungkapan “hukum sebagai sarana pembaharuan” diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Beliau menstranformasikan konsep Pound menjadi salah satu dasar kebijakan pembaruan dan pembangunan hukum nasional. Menurut Mochtar, pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat lebih luas jangkauannya ketimbang konsep law as a tool of social engineering dari Pound. Karena dalam konsep Mochtar, peranan peraturan perundang-undangan lebih ditonjolkan dalam proses pembaharuan hukum.

Mochtar melihat hukum tidak saja dari dimensi normatif, tetapi hukum juga dipandang sebagai gejala sosial atau empiris. Menurutnya, hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Intinya, suatu pendekatan yang normatif saja tentang hukum tidak cukup, apabila hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.

Mengacu pada pemikiran di atas, dapat dikemukakan bahwa selain pendekatan normatif, maka pendekatan empiris terhadap kelembagaan, proses, dan aktor pengimplementasi serta penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang perlu mendapat perhatian serius dari para aparatur hukum. Hal ini penting, karena dalam perspektif sociological-jurisprudence, tolok ukur eksistensi hukum tergantung pada efektifitasnya dalam tataran empirik, yaitu law in action. Bukan hanya dalam tataran normatif, berupa law in book.

Aliran Hukum Progresif

Akhir-akhir ini gagasan tentang aliran “Hukum Progresif” yang diperkenalkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo menarik ditelaah lebih lanjut karena beliau menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan” hukum di negeri ini. Sudah cukup lama, hukum kita lumpuh. Para pakar dan berbagai kalangan telah mengutarakannya dalam beragam ungkapan yang negatif, seperti bahwa hukum di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia.

Dari waktu ke waktu kita telah berusaha mengatasi keterpurukan tersebut, utamanya pada era reformasi. Tapi keadaan tidak kunjung membaik, malah cenderung makin memburuk. Orang lalu bertanya, “apakah hukum sudah mati?” Harus diakui, bahwa kelumpuhan tersebut berpangkal pada dominasi (yang berlebihan) pada keberadaaan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan legalisme yang berpusat pada aturan, maka aliran hukum progresif menawarkan jalan lain. Paradigmanya dibalik. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Karenanya, para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan. Sehingga, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas hakim, utamanya Hakim Agung saat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada.

Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan secara Adat Aceh

Berangkat dari kerangka pikir (paradigma) dan teori-teori di atas, dimana hukum yang ideal adalah hukum yang hidup dalam dan sesuai dengan budaya masyarakatnya, maka berikut akan disajikan Budaya Hukum Aceh dalam Penyelesaian Perselisihan pada tingkat gampong dan mukim yang mengacu pada budaya dan Hukum Adatnya.

Penyelesaian perselisihan secara adat, dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa secara alternatif yang sedang dikembangkan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor perlunya dikembangkan mekanisme penyelesaian secara alternatif, termasuk penyelesiaan secara adat, antara lain: tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan, dan sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan.

Terdapat beberapa landasan hukum yang cukup kuat, yang membolehkan pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim melakukan sejenis peradilan untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi dalam wilayahnya. Gampong dan Mukim merupakan masyarakat hukum adat Aceh, yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkannya melakukan sejenis peradilan. Kriteria tersebut menurut Teuku Djuned sebagaimana diacu oleh Taqwaddin, adalah :

- Menjalankan sistem pemerintahan sendiri;

- Menguasai dan mengelolan SDA dalam wilayahnya untuk kemanfaatan warganya;

- Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya, dan bertindak keluar atas nama persekutuan sebagai badan hukum;

- Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya;

- hak membentuk adat, dan

- hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Dewasa ini, pasca reformasi, dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi eksistensi masyarakat hukum adat, yaitu :

- Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “ dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masayarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, meliputi : penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang mengatur : (1) Sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. (4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

- Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 203 ayat (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”. Lembaga adat dimaksud adalah :

a. Majelis Adat Aceh;

b. imeum mukim atau nama lain;

c. imeum chik atau nama lain;

d. keuchik atau nama lain;

e. tuha peut atau nama lain;

f. tuha lapan atau nama lain;

g. imeum meunasah atau nama lain;

h. keujreun blang atau nama lain;

i. panglima laot atau nama lain;

j. pawang glee atau nama lain;

k. peutua seuneubok atau nama lain;

l. haria peukan atau nama lain; dan

m. syahbanda atau nama lain.

8. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim.

15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

17. Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain.

Dengan mendasari pada berbagai peraturan perundang-undangan di atas, utamanya ketentuan konstitusisebagai ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, jelaslah betapa masyarakat hukum adat, yang untuk Aceh adalah gampong dan mukim telah memiliki payung hukum, justifikasi pengakuannya oleh negara pasca reformasi. Pengakuan terhadap eksistensinya tersebut, termasuk pula dibenarkannya melakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan dan persengketaan berbasis hukum adat dan dengan cara-cara adat.

Dalam masyarakat Aceh, ada suatu ungkapan bijak -- narit maja— yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Aceh dalam penyelesaian perselisihan, yaitu :

Pantang peudang meulinteung saroeng

Pantang reuncoeng meulinteueng mata

Pantang ureueng di teu-oeh kawoem

Pantang hukoem di ba bak meja.

Yang ceukoe ta peu jeureuneh

Yang tabeue ta peu mameh

Yang rayek ta peu ubeuet

Yang ubeuet ta peu gadoeh

Daripada ta meupake goet ta meugoet

Tanyoe laagee soet deungoen syedara

Beule saba dalam hate

Poe rabbol kade han geupeu deca.

Maksud ketiga narit maja di atas adalah pentingnya menjaga dan memelihara perdamaian dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat keseluruhan. Hidup rukun bagi masyarakat Aceh merupakan hidup seperti satu ayah satu ibu, dan rasa persaudaraan inilah yang selalu tercermin dalam diri masyarakat Aceh, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi ditengah-tengah mereka selalu diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan mereka hidup.

Penjelasan di atas diungkapkan dalam narit maja “Pantang peudeueng meulinteueng saroeng (Pantang pedang melintang sarungnya), Pantang reuncoeng meulinteueng mata (pantang rencong melintangi matanya). Pantang ureueng di teu-oeh kawoem (pantang orang diejek kaumnya), Pantang hukoem di ba bak meja (pantang masalah hukum dibawa ke meja). Maksud dibawa ke meja dalam konteks ini masalah hukum diselesaikan oleh pengadilan formal)”. Dalam perspektif budaya hukum Aceh, yang masih dipahami oleh orang asli Aceh, membawa masalah hukum ke meja hijau pengadilan formal (ba bak meja) adalah perbuatan yang memalukan. Mereka lebih suka menyelesaikan masalahnya secara adat gampong dengan prinsip kekeluargaan (sabee keudro-dro).

Bagi masyarakat adat Aceh, asas kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam masyarakat adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian perselisihan dan sengketa dengan hukum adat merupakan perbuatan yang baik dan sangat mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam, dengan demikian jelas bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian secara adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam yang mereka anut yang menganjurkan perdamaian.

Kini, kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan telah dikukuhkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

- perselisihan dalam rumah tangga;

- sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

- perselisihan antar warga;

- khalwat meusum;

- perselisihan tentang hak milik;

- pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

- perselisihan harta sehareukat;

- pencurian ringan;

- pencurian ternak peliharaan;

- pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;

- persengketaan di laut;

- persengketaan di pasar;

- penganiayaan ringan;

- pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

- pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

- pencemaran lingkungan (skala ringan);

- ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan

- perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Ps 13 ayat 2). Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong, tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikan kasus-kasus di atas. Bahkan, dalam ayat yang lain ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

Dalam hal ini telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam SKB tersebut, ditetapkan beberapa keputusan :

KESATU : Sengketa / perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KEDUA : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa / perselisihan sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KETIGA : semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KEEMPAT : Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

KELIMA : Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya.

KEENAM : Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

KETUJUH : Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Mejelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), CAMAT serta MAJELIS ADAT ACEH kecamatan.

KEDELAPAN : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambur, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

KESEMBILAN : perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.

KESEPULUH : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KESEBELAS : Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengambangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Adminitrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.

KEDUABELAS : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penylenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemapuan daerah.

KETIGABELAS : Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam meyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pola penyelesaian sengkata yang berbasis budaya hukum sebagaimana dikemukakan di atas, akan menimbulkan implikasi, disatu sisi pada penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, peradilan negara). Namun disisi lain, sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas para peutua gampong, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Perlunya penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan.

Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di meunasah (musalla, masjid gampong), tidak boleh di tempat lain. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam Pasal 15 qanun tersebut ditentukan bahwa tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya”.

Berdasarkan hasil penelitian Airi Safrizal, terdapat tatacara penyelesaian sengketa / perselisihan (peukara) dan pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu meliputi :

- penerimaan peukara

- pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Kechik,

- pemanggilan dan memeriksa para pihak,

- kesepakatan keputusan,

- Penegakan sanksi, berupa : sie kameeng, ija puteh, peusijuk, peng pengubatan, lakee meu’ah, dan mumat jaroe.

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Peradilan Adat Gampong

Riset ini dilakukan pada tahun 2012 oleh sebuah tim yang dilakukan Dr Taqwaddin, dan kawan-kawan. Menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan budaya masing-masing daerah, dari 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh maka dipilih 9 kabupaten/kota sebagai sampel untuk dikunjungi dan diwawancarai terhadap sebanyak 450 orang responden. Data diolah secara kuatitatif dan dideskripsikan secara naratif.

Daerah tersebut adalah : Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Bireun, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang.

Penelitian ini menggunakan 12 indikator kepuasan masyarakat terhadap peradilan adat gampong, yaitu :

- Aksesibilitas

- Penerapan prinsip kesamaan perlakuan/tidak diskriminatif

- Keadilan dalam proses & keputusan

- Penerapan praduga tak bersalah

- Hak terhadap Perlindungan (hukum), keadilan dan peradilan yang adil

- Penghormatan terhadap hak-hak wanita

- Transparansi

- Efektivitas

- Efisiensi

- Ketaatan pelaksanaan sesuai sistem peradilan adat & keterlibatan wanita

- Kesadaran menggunakan peradilan adat

- Kapasitas dalam pelaksanaan peradilan adat

Dari 18 jenis perkara yang dibolehkan diselesaikan secara peradilan adat gampong menurut pasal 13 Qanun NAD No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat 4 (empat) jenis perkara yang menempati persentase urutan teratas, yaitu :

- Perselisihan antar warga = 19,53%

- Perselisihan dalam rumah tangga = 15,10 %

- Perselisihan tentang hak milik = 12,50%

- Penganiayaan ringan = 9,90%

Secara keseluruhan responden (450 orang) memberikan kepuasan atau respon positif terhadap penyelesaian perselisihan melalui peradilan adat gampong. Secara kuantitatif tingkat respon ini dapat distatistikan sebagai berikut :

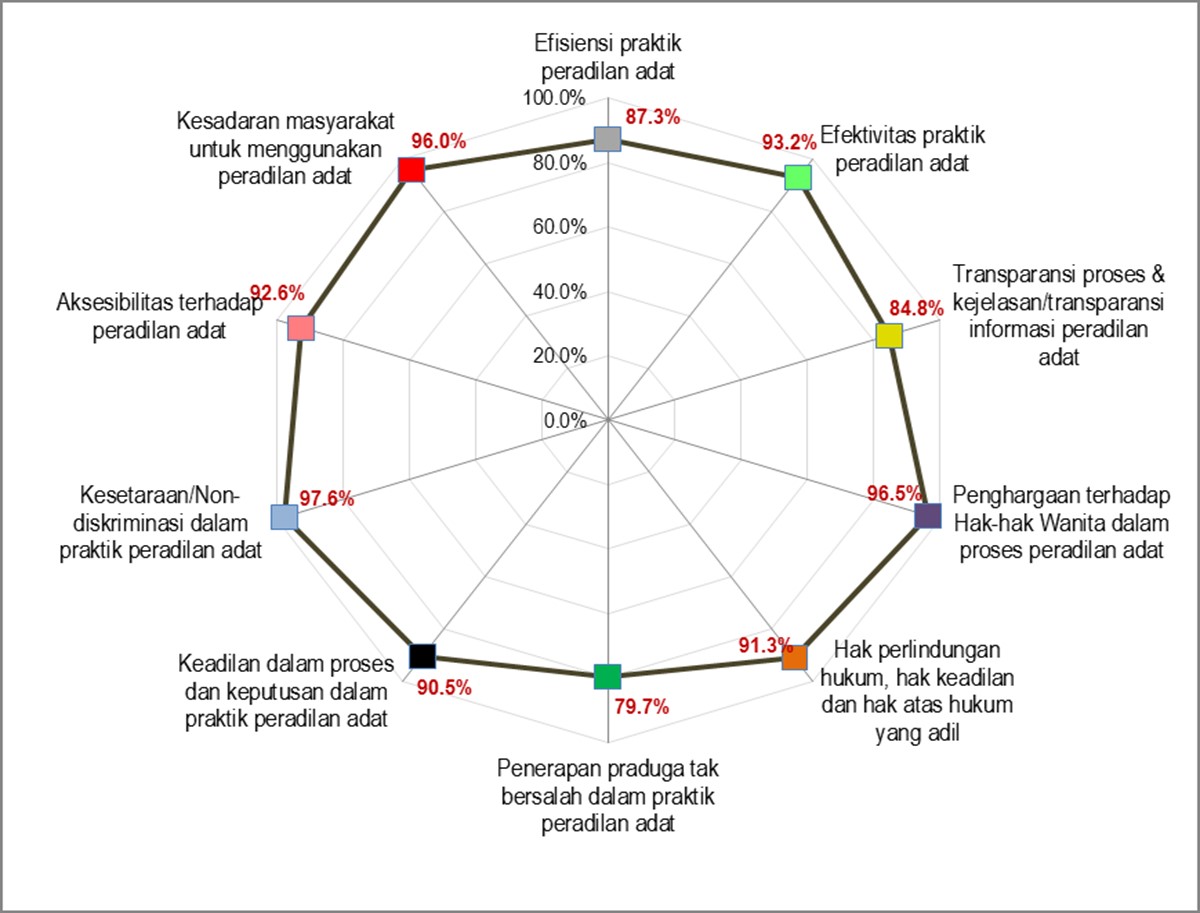

Adapun capaian indikator kesesuaian/kepatuhan praktek peradilan adat terhadap prinsip-prinsip peradilan dapat ditunjukkan dengan data tabulasi sebagai berikut :

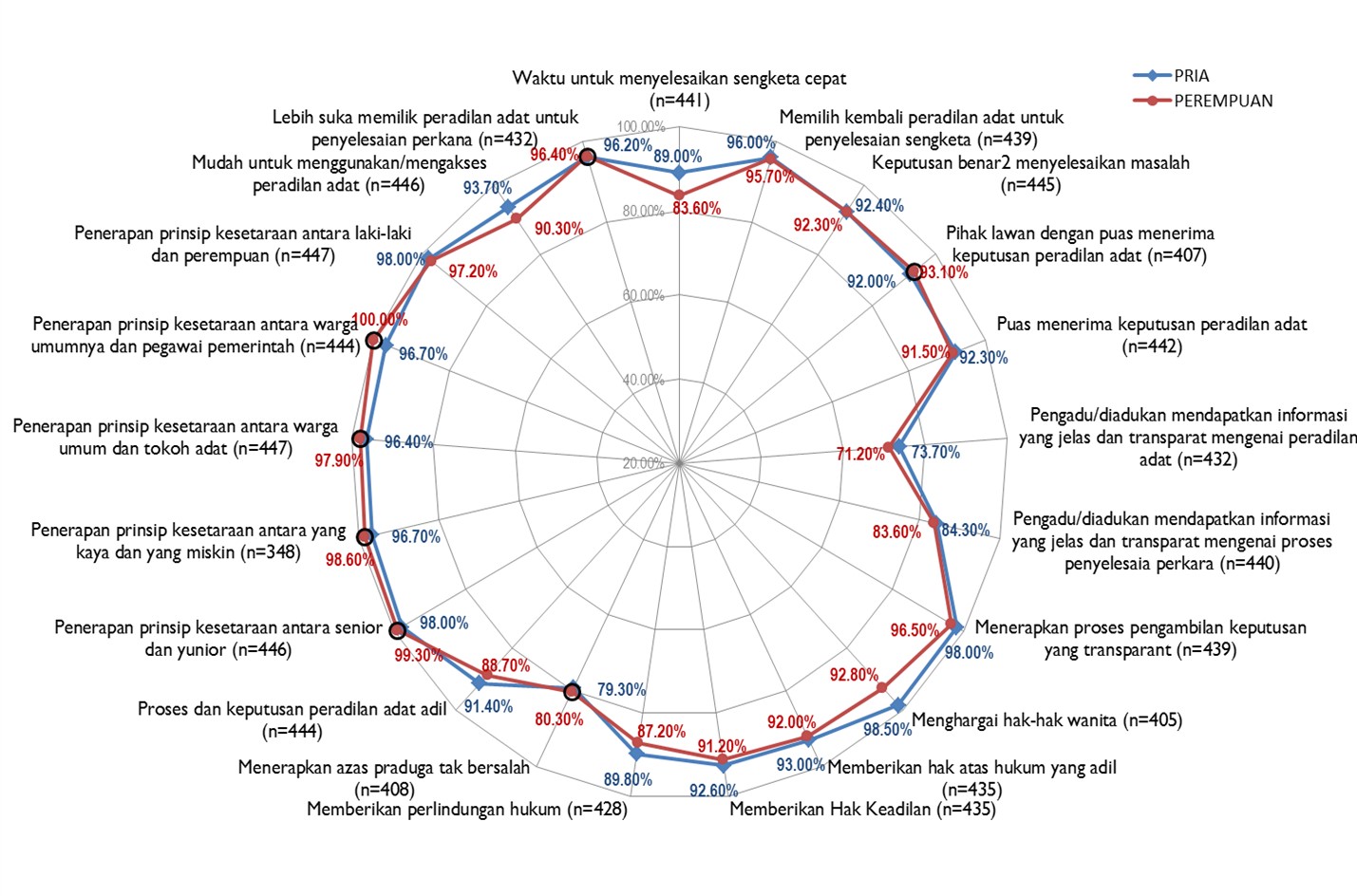

Perbandingan respon positif kepuasaan para lelaki dan perempuan terhadap proses peradilan adat gampong di Aceh dapat ditunjukkan dengan data statistik sebagai berikut :

Berdasarkan data hasil temuan riset tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap peradilan adat gampong di Aceh menyimpulkan antara lain bahwa :

- Secara umum tingkat Kepuasan disputant & offender terhadap Peradilan Adat cukup tinggi. Dari 10 indikator kepuasan, rata-rata tingkat kepuasan mencapai 91%. Kepuasan tertinggi pada indikator “praktik non-diskriminasi dalam proses dan keputusan peradilan adat” dan terendah pada “pelaksanaan prinsip praduga tak bersalah”.

- Secara keseluruhan pencapaian kualitas pelaksanaan peradilan adat adalah tinggi. Rata-rata respon positif respondent dalam kaitannya dengan kesesuaian pelaksanaan peradilan adat terhadap prinsip-prinsip peradilan adat mencapai 97.7%.

- Berdasarkan wawancara dengan 50 Ketua Adat, 74% dari Ketua Adat mengklaim bahwa perempuan terlibat dalam peradilan adat - khususnya untuk kasus-kasus tertentu. Dari 46 Ketua Adat yang memberikan respon, 39.1% Ketua Adat menyatakan keterlibatan perempuan dalam peradilan adat lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu, dan 13.0% menyatakan lebih buruk, sehingga sekitar 26% keterlibatan perempuan lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu.

- Dari respon positif responden; kondisi saat ini lebih baik dibanding 5 (lima) tahun yang lalu dalam hal kepuasan terhadap peradilan adat, pelaksanaan praktik peradilan adat, dan kapasitas dalam melaksanakan peradilan adat.

- Berdasarkan analisis perbandingan “intervensi” dan “kontrol” terdapat bukti Program Penguatan Peradilan Adat (the Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI Project UNDP) telah memberikan dampak positif terhadap 60% indikator kepuasan, 17 % indikator pelaksanaan peradilan adat, dan 75% indikator kapasitas dalam melaksanakan peradilan adat.

Penutup

Demikian, beberapa pokok pemikiran yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, yang diawali dengan paradigma teoritik, dilanjutkan dengan bahasan justifikasi juridis, -- baik yang normatif legisme maupun yang sociological jurisprudence dan aliran hukum progresif-- , yang akhirnya, menukik, pada aturan konkrit dan praktek penyelesaian perselisihan atau persengketaan di Provinsi Aceh, serta diakhiri dengan catatan ringkas hasil riset terkait tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap peradilan adat gampong di Aceh.

Disadari benar bahwa tulisan ini belum sempurna, sehingga masih perlu dilanjutkan dan didalami, agar menghasilkan pemikiran yang utuh guna dapat dijadikan sebagaimana referensi mekanisme penyelesaian perselisihan secara adat dalam perspektif Budaya Hukum Aceh. Hal ini penting dilakukan, agar penyelesaian perselisihan pada tingkat pemerintahan masyarakat hukum adat dapat menjadi instrument penyaring (filter) dalam mengurangi jumlah kasus yang diajukan ke peradilan negara, mulai dari peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Selain itu, pentingnya dikembangkan penyelesaian perselisihan secara adat karena melalui mekanisme ini akan dapat menghasilkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan sesuai dengan budaya hukum masyarakatnya dan paradigma restorative justice yang sedang dikembangkan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Airi Syafrizal, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), tesis dibawah bimbingan Dr. Taqwaddin, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim sebagai Pembaharu Hukum, Varia Peradilan, Th XXII No 254 Jan 2007.

Dias, R.W.M., Jurisprudence, Butterworth, London, 1976.

Franz and Keebet von Benda-Beckmann, The Social Life of Living Law of Indonesia, Living Law; Considering Eugen Erhlich, Hart Pubishing, Onati International Series in Law and Society, Nederland, 2008..

Friedman, LM., The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum HUKUM dan NEGARA ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, alih bahasa Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Julius Stone, Social Dimension of law and Juitice, Maitland Publication, Sydney, Australia, 1966.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.

Mas Achmad Santosa, Perkembangan ADRD Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pilihan Penyelesaian Sengketa Uinversitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan ; Dasar-Dasar dan Pembentukkannya, Universitas Indonesia Pers, Jakarta 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.

-----------------, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, Bicacipta, Bandung, 1978.

Morris, C., The Great Legal Philosophers, Univ. of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1979.

Pound, R., Law Finding Through Experience and Reason, Univ. of Georgia Press, Atlanta, USA, 1960.

Runtung, Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1 April 2006.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Taqwaddin, Komunikasi Hukum dan perilaku Aktor, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.

------------------, Peran Hakim Agung sebagai pembaharu Hukum untuk Mewujudkan Pengadilan yang Bersih, Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol 1 No. 2 mei 2011.. Taqwaddin, Budaya Hukum Penentu Keefektifan Hukum, makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum BPHN, Banda Aceh, 11 Mei 2010.

-------------------, Semangat Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Agung yang Berkeadilan, makalah pada test kemampuan menulis sebagai bahagian dari proses fit and proper test sebagai Calon Hakim Agung oleh DPR RI di Komisi III DPR RI pada hari Kamis tgl 15 September 2011.

-------------------, Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011.